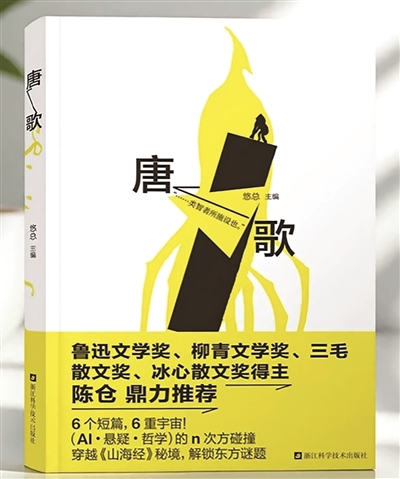

因自我而存在

——读《唐歌》有感

|

| 浙江科学技术出版社 |

《唐歌》是一部由6个小科幻短篇组成的书,主题多以科幻和哲学为主,风格迥异,像是六重多维宇宙,深深吸引着我。

在《唐歌》的六重宇宙中,我特别喜欢《无面之城》。它像一柄锋利的手术刀,剖开未来世界的表皮,让我们得以窥见技术与人性交织的深层肌理。当可编程分子机器在皮下涌动,人类面孔成为可以随意编辑的电子文档时,这个故事早已超越了简单的科幻设定,直指人类“自我存在”的本质命题。

“我爱你,我爱你的脸,被风暴犁开的春天,那封存着我的吻的版图的标记。”这个故事的开头便是这么一句话,但是它所讲述的“脸”在这座城中并不存在,并不是因为这座城“无面”,而是因为这座城“千面”。文中主角是一位拥有“特异功能”的男生,名叫叶小晨,在这千面之城,主角所拥有的能力便是识人,而且不单是能看到人类在未改造前的模样,还能看到这张脸背后的故事。然而,叶小晨这一能力也使他陷入无尽的困境。

文中还有一个角色——女孩韩若诗。她的人物形象的塑造,是基于重度脸盲。在文中,对于脸盲,作者用具象化的方法展示给我们看,比如人们更容易记住“等下我们去吃饭”而不是“吃们下我饭去等”,因为前一句有实际意义,而后一句没有,在脸盲症患者眼中,人们的脸就像第二句话一样没有任何意义。

我在思考,作者在创造这一故事时,想表达的并不是吸引人眼球的感情线、男女主的羁绊,而是告诉我们人们要为自己而存在,千面系统的流行让“美”成为可以量产的商品,但当所有人都能拥有完美面容时,“美”可能就沦为无意义的符号。

另外,这些文字也在提醒人们:不可过度依赖AI智能,当人们都过度依赖千面系统时,千面系统却崩溃了,这造成了极大的混乱:当面孔失去识别功能,人类社会的交流便陷入荒诞的泥沼。就如文中的男主角,他的这种超能力不是恩赐,而是诅咒,当信息洪流冲刷着他的神经,我们看到的不仅是技术异化的恐怖,更是人性在数字化浪潮中的脆弱。

在这个科技狂飙的时代,《无面之城》像一记清醒的警钟。它告诉我们,存在的价值不在于外表的完美,而在于灵魂的不可复制。就像故事结尾,女孩记住的不是千面之城的万千容颜,而是那个穿着绿夹克的少年。这种超越技术的羁绊,正是人类区别于AI的本质特征。当我们学会在数字化浪潮中守护内心的“绿夹克”,或许就能在千面迷宫中找到属于自己的“存在之光”!

指导教师 姜勇超