当皇家园林相会温州山水

|

| 温州北京园效果图:入口园门。 |

|

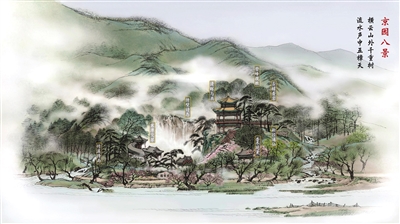

| 温州北京园效果图:全景。 |

|

| 温州北京园效果图:崖壁垂泉与环翠廊。 |

在这里,人们不仅能欣赏到一座精美绝伦的园林,更能细细品味它背后融合的双城文化故事,感受到传统艺术在新时代焕发的勃勃生机。缪小霞

温州园博园项目建设,正如火如荼。

背靠山、前面湖、门屏樱花堤,在温州园博园仙门山北坡,北京园与上海园、苏州园、广州园一起,共同组成中国经典园林城市展园区,以“各美其美、美美与共”之姿,向经典致敬。

走进正在紧张施工中的北京园,一幅精美的园景蓝图马上就吸引了人们的目光,只见山水葱郁,楼台参差。眼前的工地将如何变成画境园景?这一幅幅图景又蕴含哪些深意?

独具一格

依山构京园,五樟化灵境

北京市园林古建设计研究院团队在讨论北京园设计方案。

“我们要建的,是一座独一无二、只有在温州才能体验到的北京园。”北京园总设计师夏成钢开门见山,这是他主持设计的第10座北京园。特色,是他反复提到的,要不同于以往各届北京园。第十五届中国国际园林博览会北京园的主题被确定为“瓯韵京园·五樟灵境”,就是要借温州的山水气韵造园,在瓯越之地赋予北京园以新的意义。

真正的造园始于发现场地之美,选址是关键一步。原场地陡坡上遍布碎石,上下高差18米,洼地里到处是落石、垃圾,“乍一看杂乱无序,施工困难,几乎被弃选。”设计师坦言。不过,经过仔细分析他们发现这个场地有两大独特之处,一是五棵原生大香樟,枝繁叶茂,可以说是这片场地的“独家印记”;二是地貌西侧前凸、东侧后凹,凸起的陡坎可以望远,又可成为环湖半山的亮点。东侧凹地峭壁半环,幽深神秘,二者个性分明,最能彰显“旷奥兼具”的皇家园林特色。如此,“五樟灵境”的设想油然而生,为整体设计确定了方向。

园中凸坡高点构筑了主建筑“清晖与共”,翠松环护,其意象来自圆明园清晖阁和颐和园澄辉阁的精髓。该主建筑将巧妙地嵌入山崖,既稳固又空灵。想象一下,未来当游客登阁凭栏远眺,整个仙湖美景、园博园盛况以及天际线边的温州群山尽收眼底,顿觉心胸开阔;回头望去,还能与仙门山顶的郭公阁遥遥相望,形成一幅绝妙的画面,皇家园林的气势与温州山水的灵秀完美融合。最特别的是,这座阁楼的再现,让历史上毁于战火的圆明园清晖阁在温州获得了“新生”,别具意义。

五棵大香樟树被视为“镇园之宝”,得到了精心呵护和巧妙利用。设计团队以它们为核心布局点景,半山那棵最大的香樟树,专门设计了旋转楼梯,既方便游客连接清晖阁的不同楼层,又为古树留足生长空间;山脚的香樟则配以经典的皇家扇面亭,寓意扇扬大自然的花木天香,既延续当地的“老樟乡愁”,也体现了北京古树名木保护理念。原本随意生长的五棵樟树,被赋予叙事逻辑,通过一条蜿蜒的山径有机地串联起来,小径本身也成了一条向自然致敬的“朝圣之路”。树叶沙沙作响,仿佛在轻声诉说着这片山水的过往。

大樟树的茂密浓阴,先天造就了园东凹地的幽深与岁月感。设计师在这里开挖“澄鲜潭”,临潭岩壁悬垂瀑布,崖石间嵌植翠绿苔藓和悬垂植物,借用北京玉泉山的“绣壁诗态”而命名。潭旁设弧形轩廊亭,与崖壁围合成一个静谧水院,雾森漂浮薄纱,营造出仙气缭绕的空灵氛围。

全园通过精心设计的游览路线,将高低错落的景点串联成“八景”,漫步其中,既能体验“一览众山小”的豪迈,也能感受“曲径通幽处”的雅致。

文化交融

双城文脉互鉴,市花共绽情谊

“一座好的园林,不能只让人眼睛看到美,更要让心灵产生共鸣,引发无限的遐想。”夏成钢特别强调了园林的文化内涵,身游与神游同在。

北京园主题中的“灵境”二字,就有多层含意。浅层意思是象征皇家园林所追求的仙境,北京万寿山北坡就建有重要景区——须弥灵境。而更深层的含义,则与中国山水诗鼻祖谢灵运紧密相关。温州江心屿有“清晖亭”“澄鲜阁”,谢灵运留下的名句“山水含清晖,清晖能娱人”“云日相辉映,空水共澄鲜”,正是北京园中“清晖阁”和“澄鲜潭”的命名出处。

“谢灵运不仅是诗人,也是中国山水园林思想的奠基人。他的《山居赋》万余字长文,系统阐述了山水审美的景、情和理。他的诗文宏丽、清幽,正好与我们北京园的空间特质高度契合。”夏成钢又介绍了更广泛的背景:在皇家园林多种类型中,以山地园的成就最为突出,乾隆有大量论述如“因山筑室,其趣恒佳”,空间强调旷奥兼备,在皇家园林中常常建有“清晖阁”“澄鲜堂”“澄晖阁”“娱人轩”等等,其文脉都是来自谢灵运。这样一来,北京园就不仅仅是北京园林的展示窗口,更成了一场跨越千年、连接北京与温州的文化对话。

“灵境”第三层含义,是对在地文化的致敬。原址为仙门后村,南朝梁代即有人居,赛龙舟、唱戏祝神、迎佛出巡都是传统盛会,乡风淳朴祥和,宛如尘外,地名都与仙相关,如仙峰、仙庄、仙湖等,一度还成为建材工厂。这些历史变迁,五棵大樟若是有灵,也必定刻记在年轮之中,传唱于枝摇叶摆之际。“这么来看,五棵樟树不仅仅是视觉图像,更是乡思乡愁的符号。北京园就是在这样‘仙’地中自然生长出来,水乳交融,而不是生硬安插的异物。”

这份对两地文化的尊重,还体现在细节上。比如,主入口东侧的建园记卧碑,石材取自仙门山、老虎山,镌刻建园记文与全景图;中间嵌绿色琉璃水槽,象征“京城泉水”,以一联“借得虎山仙门石,流出京城神泉水”,点明北京与温州的友谊。

植物选择也体现了这种交融。北京的双市花——月季和菊花,将与温州市花山茶以及杜鹃花等一起在园中绽放,成为两地情谊的生动写照。

科技赋能

隐患变亮点,古朴又灵动

北京园并非传统的简单复制,而是以现代科技与生态理念为支撑,展现北京“花园城市” 建设的最新成果,达到“古今交融”的游览体验。

在植物应用方面,北京园尽显“科技范儿”。为保障4—7月展期景观持续靓丽,设计团队精选花期适配的植物,不仅引入了北京科研院所研发的100种国外新优植物、50余种本土自育花卉,还打造了小微花园、垂直花园、生境花园、阳台花园等多样化场景,全面展现首都花园城市建设的多元成果。

“花园城市建设,广义上就是打造‘无界花园’,这和园博会展园建设不谋而合。”夏成钢表示,北京园的设计充分体现了“无界公园”“长效景观”的理念。利用各种借景手法,将前后左右各处风貌都巧妙地“借景”进来,仿佛整个天地都是园子的一部分,真正做到了“小中见大”。

此外,北京园会后还将进行场地活化利用,内部空间将转化为文化活动基地,并加强与上海、苏州两园的交通与景观联系,实现邻里之间的整体运营,让园林价值得到长效发挥。

科技在造景中起到关键作用。“这是一届最具挑战的北京园。”夏成钢说,场址有两棵樟树紧邻悬崖,远期看存在安全隐患。其次是东侧陡崖稳定性差,远期也有崩塌的担忧。为应对这些挑战,设计团队采用了一系列创新技术。通过生态固坡、垂直绿化、立面玻璃钢塑形等手段,在岩壁中上部雕刻山石皴纹,还原古朴质感;设置叠瀑,增强景观灵动性;加固樟树岩侧基础,让原本的“安全隐患” 变成了集美观与安全于一体的景观亮点,也是生态科技的一项展示内容。

“不到园林怎知春色如许,不到北京园哪知‘瓯韵京味’。”夏成钢发出热情邀请,希望园博园开园后,更多游客能走进北京园,在这里不仅能欣赏到一座精美绝伦的园林,更能细细品味它背后融合的双城文化故事,感受到传统艺术在新时代焕发的勃勃生机。

在地生长

提供经验,为城市留下财富

北京园的实践为城市展园建设提供了可复制的经验。设计团队没有简单地在温州复制一座北京园林,而是通过深入研究场地特质、系统挖掘文化关联、创新应用生态技术,探索出一条从“异地移植”到“在地生长”的新路径。

这种“在地化”设计的核心在于:首先深入研究场地的历史、地貌、文化记忆;其次寻找主客两地的文化关联点(如谢灵运文脉);然后将场地“劣势”(高差、古树临崖)转化为景观特色;最后用本土材料、植物讲述双城故事。

从设计阶段就考虑会后利用,也是北京园的重要经验。通过规划文化活动基地功能、与邻园联动运营、兼顾展期与长期景观需求,北京园有望成为温州市民长期可用的公共文化空间,真正实现园博会“为城市留下财富”的目标。

2026年4月,当温州园博会正式开幕,北京园将向观众展示:中国的园林艺术不是博物馆里的陈列品,而是活着的、生长着的、不断创新的文化生命体。