“一带一路”创新合作暨中东欧国家科技成果对接会昨在新昌举行

外国专家带项目来找“中国合伙人”

|

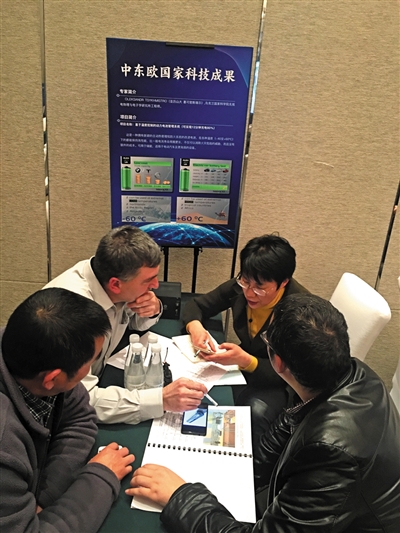

| 乌克兰国家科学院亚历山大·塞可密瑞尔博士带来的动力电池管理系统可实现12分钟充电80%。图为他正在与企业对接洽谈。 |

本报讯 昨天,中国·绍兴“一带一路”创新合作暨中东欧国家科技成果对接会在新昌举行,来自俄罗斯、保加利亚、乌克兰、塞尔维亚等国家的高校院所带来了大批高端国际科技合作项目,受到了企业的热捧。

稻谷壳、鸡毛这些被食品工业认为是废品的材料能否二次利用?来自保加利亚欧洲理工大学的团队利用自己的技术把这些材料开发成可生物降解的新型复合材料,这种材料具备良好的兼容性和安全性,可被广泛应用于医疗、一次性餐具等,并且相较于石化同类聚合物生产能耗下降了25%~55%,环保性能也大大提升;来自乌克兰国家科学院的团队则带来了一种新颖的主动热管理和防火系统的改进电池,这套系统可以保证电池在-40~+60℃下保持高性能,并且消除火灾危险。

中财管道技术中心主任潘海勇这次看中了来自乌克兰国家科学院化学部部长、工程院第一副主席尼古拉·卡特尔院士的碳纳米管制备技术,“我们企业是全国第二大PPR管道生产商,每年投入5000万元以上用于产品研发,也和国内不少高校院所都开展了产学研合作,但PPR管低温脆性这个问题一直都没法解决,所以我们把目光瞄准了国外。”通过交流,潘海勇觉得尼古拉·卡特尔院士的技术非常有前景,“我们会仔细评估这项技术,也很期盼今后能与乌克兰国家科学院、工程院合作。”

据了解,本次对接会共有17位来自中东欧国家的专家到会现场与企业对接,展示的项目共有24项,新昌县科技局相关负责人介绍,超过40家企业对这些项目有合作意向。

绍兴市科技局局长朱润晔希望通过这次对接会实现更多的智慧碰撞,让更多的优秀科技成果在绍兴落地生根。新昌县县长李宁介绍了科技创新和成果转移转化走在全国县域前列的“新昌模式”。本报记者 孟佳韵