青年科学家走进之江实验室

“对话”人工智能 分享交流迸火花

|

|

|

第二期“青年学术沙龙”近日在之江实验室顺利举行。本期活动由浙江省科协指导,省青年高层次人才协会、之江实验室、中国计算机学会杭州会员活动中心共同主办。

此次沙龙主题聚焦人工智能,邀请出席的三位学术主讲是之江实验室人工智能研究院高级研究专家陈红阳、博士后袁海辉、高级研究专员池胜强,他们分享了各自的学术研究成果。来自浙江大学、中国计量大学、浙江理工大学、浙江工商大学、杭州师范大学、温州理工学院以及浙江数智交院科技股份有限公司等高校及企业的多名青年科技工作者参与活动。

精彩学术分享 “对话”人工智能

作为在4G/5G领域拥有50余项国际专利的之江实验室高级研究专家,陈红阳以题为“数据驱动智能系统”的学术报告开启了此次交流活动。报告将数据驱动智能系统定义为一个“大数据+计算+AI+场景”为一体的智慧系统。陈红阳指出,以物联网为载体的万物智联网络催生了大量数据,需要数据智能操作系统分析、挖掘数据特征,进而加以利用,赋能不同场景。

陈红阳举例指出,通过私家车交通轨迹数据的研究,对私家车出行规律进行分类,能够更好地为交通流量控制和交通优化提供技术支撑,辅助智能交通决策。“私家车有它的行为特点,它的停留行为与居民需求直接相关,是影响整个智能交通部署很重要的一环。”在智慧旅游领域,通过智慧旅游系统,我们可以实现人机交互、虚拟与现实交互。除此之外,数据智能操作系统还能够应用在智能能源、智能医疗等各种社会场景中。

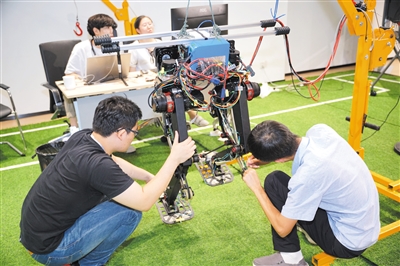

袁海辉在“仿人机器人系统开发与关键技术研究”报告中从我国仿人机器人的研究现状谈起,强调了仿人机器人在家庭及养老服务方面的重要作用,并从结构设计、电控系统、运动控制、环境感知、服务操作五个方面对高能效服务型双足机器人项目做了详细介绍。

池胜强主攻医学大数据与人工智能,他在“基于人工智能的临床决策支持及其实用性提升关键技术研究”的报告中详细介绍了一种协助医护人员进行医疗决策的专家系统。“在检查用药和手术过程当中,医生要根据他自己平时的治疗经验和临床医学知识,为每一位患者制定诊疗方案,整个临床过程相当复杂。”通过深度利用在电子病历系统中积累的医疗数据,构建临床决策支持相关的系统,可以帮助辅助医生决策,提升临床实践的医疗服务质量。

池胜强以结直肠疾病方面的研究为例,讲解了临床决策支持可解释性以及方法能力方面的研究工作,并介绍了基于结直肠癌开发的模型。“基于这些数据整合起来构建的模型,能同时覆盖91种全科疾病的诊断,模型诊断推荐效果准确性可以达到92%。”

热烈交流讨论 与会人员受益良多

来自中国计量大学的霍万里就“5G如何在实际中应用”以及“如何将5G低延时与人工智能计算时间久优势互补”这两点向陈红阳提问。陈红阳表示,5G目前的应用和4G差异不是很强,需要相关垂直领域的行业或企业去慢慢推动。5G和人工智能的互补也体现了算法与通信融合、多边融合的研究方向。

“通过这次活动,可以促进多学科的融合交流,这给我们提供了一个接触其他学科最新研究成果的机会,也为我们以后的研究提供更多的动力。”霍万里说。

“今天的学术交流收获很大。关于数据驱动与智能效果,我最大的感受是数据是算法的基础,要加强数据标准化以及海量数据的收集积累过程。”来自浙江数智交院科技股份有限公司的陈宝林说道。

浙江理工大学的张宇从事智能数据挖掘与分析研究领域,她也分享了自己的参会收获:“未来的智能社会包含以下几个方面:大数据+计算+AI+场景,各个要素缺一不可。我们研究人员要从更全面、更宏观的角度去思考和研究问题,进一步推动科研向实际项目落地转化,产生更大的经济效益和社会效益。”

本报记者 叶扬 通讯员 朱泓雨