挖掘优势 增强动力

建成在全国具有重要影响的一流林业现代化研究院

|

| 上世纪50年代的原林科所大门 |

|

| 现在的林科院办公楼 |

|

| 建设中的科研综合楼 |

|

| 紫薇新品种——幻粉 |

|

| 珍稀濒危植物——天目铁木容器苗繁育技术 |

|

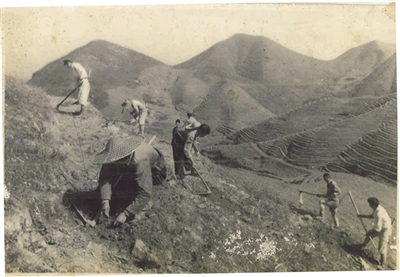

| 杭州午潮山条状植树(1956) |

|

| 乌桕观赏良种与普通商品苗秋季叶色对比 |

|

| 森林多功能经营——楠木林示范基地 |

|

| 浙江杭州国家林业科技示范园一角 |

|

|

|

|

| 竹炭竹醋液系列产品 |

筚路蓝缕奋斗篇

上世纪50年代,在原西湖林场的基础上,浙江省林业科学研究院的前身——浙江省林业科学研究所正式成立。至此,从杭州西部远郊的一块荒芜之地开始,一代代林科院人立足浙江林情传承接续,艰苦创业,建所立业,把一个没有一幢楼、一辆车、一条平坦的路,仅有几处简陋的办公场所、寥寥无几的简易仪器设备、屈指可数的数名职工的小所,建设成如今全省唯一的公益类省级综合性林业科研单位。

目前,省林科院已建有4个职能处室、7个研究所、2个中心、1个实验林场,承建中国林科院浙江林业研究中心,与地方共建7个分院。组建了8个科技创新团队,实行首席专家制度,聚集研究方向,提高了团队技术攻关能力,形成了林木育种、森立生态、森林保护、经济林、森林食品、湿地、竹子、林产化工等重点研究领域,构建了特色鲜明、优势明显的学科体系。省林科院相继获得全省基层先进党组织、全国林业科技先进集体、全国绿化模范单位、全国生态建设突出贡献奖、绿化浙江先进集体等荣誉,跻身国内一流的省级林业科研机构。

科技创新引领篇

60多年来,省林科院共承担和完成了国家重点研发、国家自然科学基金、省重点研发等科研项目891项,取得科技成果359项,其中获国家级科技奖励14项、部省级科技奖励147项。从科技成果的平均数量比较来看,近10年承担的科技项目、获得的科技成果、专利、论文著作、SCI论文、良种新品种、标准等年均数量,依次为前50年的3.6倍、5.8倍、17.4倍、23.6倍、6.3倍、12倍、20倍。

上世纪八九十年代,老一辈林科院人兢兢业业、不断创新,带动了全省林业科技事业的发展与进步,一大批创新研究成果脱颖而出,研究水平不断提高,走在全国前列。开展了包括榉树、枫香、杉木、樱花、紫薇等十多个树种的全分布区优良种质资源收集,新品种选育,无性系种子园、强化制种子园或杂交种子园营建及快繁技术研究在内的多项研究;构建珍贵彩色森林、森林抚育经营、湿地生态恢复、城市立体绿化、废弃矿山复绿等关键技术体系;研发毛竹春笋冬出、冬笋秋出覆盖技术;开发彩色重组竹地板等竹材新产品;优选出油茶、香榧等特色经济林、林下经济新品种及“一亩山万元钱”高效复合栽培模式,研创森林食品生态控制技术体系;创制竹木复合生产技术;突破生物质能源和废弃物再利用技术难题;研建高品质竹炭、竹醋液机械化连续式生产技术和机械,并出口韩国、德国等11个国家。

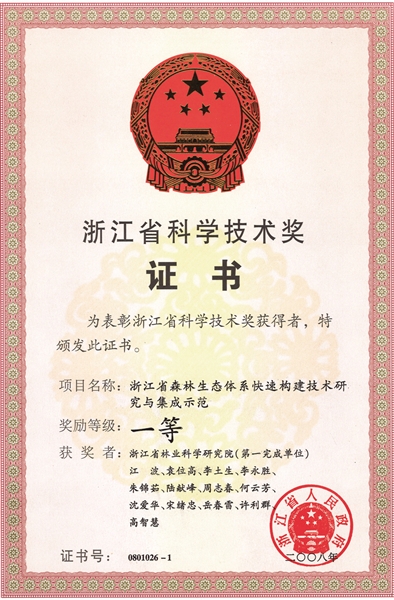

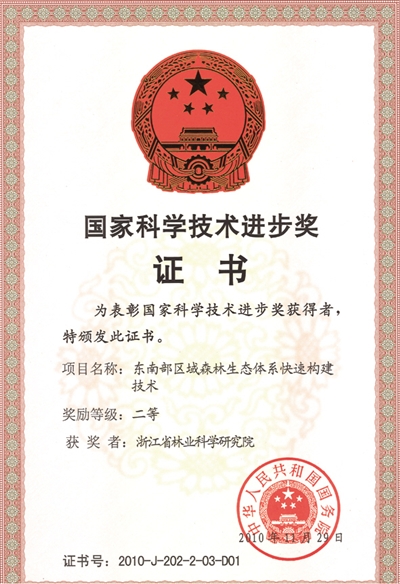

由省林科院主持完成的“东南部区域森林生态体系快速构建技术”获国家科技进步奖二等奖,“竹材深加工关键技术集成与创新”获浙江省科学技术奖一等奖,“森林食品种植环节质量安全生态控制技术体系的建立与应用”获国家林业局梁希林业科学技术奖一等奖;共同主持完成的“沿海防护林体系综合配套技术”获国家科技进步奖二等奖,这批大项目、大成果有力支撑了全省林业重大工程,推动了支柱产业发展。

“东南部区域森林生态体系快速构建技术”项目由浙江省特级专家江波研究员带领团队历经15年的研究和推广,揭示了东南部区域森林生态系统的群落演替规律,确立了区域森林目标群落和结构,优化了快速演替方法和区域森林经营方案。同时建立了乡土阔叶树种林木良种壮苗技术体系,创建了7组32类89个生态经济高效优化模式,构建了区域森林生态监测网络,形成了一套程序化的评价技术。已在江浙闽粤沪五省(市)累计推广面积13.96万公顷,为进一步推进浙江省生态文明建设、“两美”浙江建设和“大花园”建设,为森林城市(城镇、村庄)、平原绿化、重点防护林建设,以及珍贵彩色森林、森林抚育经营、“一村万树”等林业重点生态工程提供技术支持。

“竹材深加工关键技术集成与创新”项目,针对我国竹材加工产业存在的精深加工程度低、高附加值产品少、机械化自动化水平不高等主要关键技术难题,通过重组竹地板防裂缝生产技术、彩色竹地板生产技术、小径竹高效利用技术、新型PUF共缩聚树脂胶生产与应用技术等多个竹材深加工关键技术集成与创新,创制出新型竹地板漆、彩色竹地板、新型复合竹地板、竹质防火装饰板、三维数控竹材雕刻机、程控竹帘编织机和新型竹集成材家具等高效增值新产品,全面提升了竹材加工行业技术含量和经济效益。

推广服务支撑篇

习近平总书记指出:“科技创新绝不仅仅是实验室里的研究,而是必须将科技创新成果转化为推动经济社会发展的现实动力。”省林科院坚实以试验基地、示范基地建设为依托,推动新成果新技术应用生产一线;以院地、院企合作为平台,推动科技创新紧密结合生产需求;以科技特派员、科技下乡为载体,助力乡村振兴和农民增收致富。据不完全统计,已实施各类成果转化、技术推广项目200余个,引进、推广和实施新品种、新技术480多项,累计建立科技示范基地面积超过8万亩,为推动全省林业事业发展作出了突出贡献。

特别是近年来,省林科院科研成果转化、技术推广、技术服务、技术咨询成效十分显著,涌现出院十大推广技术和十大推广专家,拥有1个法人特派员、8个团队特派员和24名个人特派员。每年组织和参与各类技术培训、送科技下乡活动近百场,每年与50家以上重点企业、林场、合作社等结对共建研发中心或提供技术支撑,有一批专利技术转让给了生产企业。单位连续12年获得省科技特派员派出先进集体,涌现了一批国家省级林业科技推广先进个人、国家省级优秀科技特派员等先进个人。

一枝独秀不是春,百花齐放春满园。正是深入林业一线、无私奉献的几代林科院人,用自己的付出换来了一份份感动,创造了一个又一个的奇迹,也叙说了一篇篇故事。如森林生态与经营创新团队一直奔赴在绿色浙江建设一线工作上,用一步步的实地调查、一次次的技术培训、一项项的科研成果为全国东南沿海林业生态体系建设和科技进步作出了重要贡献。该团队已为衢州、宁波、杭州富阳、淳安、遂昌等30多个市、县(区)发布了公益林建设与效益公报,为政府加强公益林建设与管理提供了技术支撑。在省林科院,像这样的团队和科技人员很多,他们扎根基层,用青春和汗水书写着新时期科技工作者的无私情怀和坚定的信念,用实际行动诠释“绿水青山就是金山银山”的林业发展路子。

人才资源活力篇

省林科院培养打造了一支梯队结构合理的科技队伍。现有职工141人,离退休职工97人;其中110位在职在编职工中95%以上为专业技术人员,75%以上具有博士、硕士学位,高级职称占50%。20多人次相继获得浙江省特级专家、“国家百万人才工程”国家级人选、国家及省有突出贡献中青年专家、国务院政府特殊津贴等省部级以上荣誉,25人入选浙江省新世纪“151”人才工程,涌现出了一批浙江省劳动模范、全国林业科技先进个人等先进个人。现有省党代表、省人大代表、省政协委员、省妇女代表各1名。建有博士后工作站,与浙江农林大学、西南林业大学等高校联合培养硕士研究生,在院研究生35人。

培育构筑了一批国家、省部级科技创新平台。相继投资6000多万元,建成了竹类研究、森林资源与化学利用、森林食品3个省级重点实验室;正在建设国家林草局竹笋工程研究中心、森林食品资源利用与质量控制国家林草局重点实验室、浙江杭州国家林业科技示范园区、浙江杭州城市森林国家生态定位站等6个国家、部(局)级创新平台,且在积极申报国家林草局樱花工程中心等。这些平台面将向全省林业系统开放,为全省林业科技创新工作提供坚实的基础保障,在全省乃至全国发挥科技示范引领作用。

砥砺前行开创篇

回首60多年发展历程,省林科院能发展到今天,靠的是发扬“求真奉献、科技兴林”的林科院精神。走进新时代,踏上新征程,浙江省林科院将以60多年的磨砺和沉淀整装再发,向着更高、更强、更新的目标迈进。下一步,将以“两山”理论为指导,以“两个高水平”建设为契机,不断挖掘浙江“三个地”独特优势,瞄准国际林业科技创新前沿,按照“引领创新、支撑产业、主导合作、深化改革、和谐发展”的方针,大力实施“创新立院、科技兴林”发展战略,不断创新创业;不忘林科院初心、牢记新时代使命,全面加强党的建设,发挥党的政治核心作用和党员的先锋模范作用,建设“学习型林科院”“清廉林科院”。

在新时代的背景下,林科院人正抢抓林业发展和科技发展战略机遇期,补短板、内增实力,整资源、外扩影响,计划到2020年建成在全国具有重要影响力的一流省级林业现代化研究院,全面打造浙江林业科技高地,为助推浙江乡村振兴和“大花园”建设,为支撑“两美”浙江和浙江林业现代化建设作出新的更大贡献。

■本报记者 徐璐璐 通讯员 甘辉