为产业创新提升打造“服务集装箱”

——浙江省产业创新服务综合体建设纪实

|

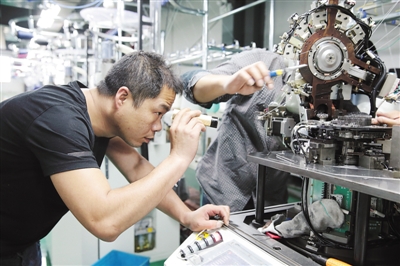

| 大唐袜业创新服务综合体“织翻缝检”智能一体袜机研发 |

一个透明箱内,两个相对的机械臂,一上一下不停击打着坐便器的圈盖。“这是在测试智能马桶圈盖的开合和摇摆情况。”陈恩杰告诉正在参观国家智能马桶产品质量监督检验中心的记者。

4月11日,在台州椒江智能马桶产业创新服务综合体一期大楼内,作为创新服务综合体第三方运营商的负责人,陈恩杰给记者逐一介绍了已入驻综合体一期的产业创新服务商和创新团队。在这座大楼里,目前已实体入驻服务商31家、创新团队7个,线上入驻创新机构208家,能够为企业创新发展提供创意设计、研究开发、检验检测、国际技术合作、展览展示、教育培训等一条龙专业服务。

像这样紧扣产业创新发展需求,支撑新兴产业培育和传统产业改造提升,全产业链贯通、全要素整合、创新链协同发展的新型载体,正在浙江如雨后春笋般涌现。截至目前,全省已建设省市县三级产业创新服务综合体168家,其中省级65家,带动产业价值链向中高端提升。据不完全统计,2018年,65家省级综合体所在产业集群的主营业务收入达到2.3万亿元,研发投入达到388亿元,集聚国家高新技术企业3131家,科技型中小企业7865家。

全链条服务产业发展

块状经济集聚、中小企业量大面广是浙江特色。然而近年来,随着经济发展方式的转变和技术更新换代的日益加快,浙江传统块状经济面临产业层次低、技术水平低、创新能力弱、品牌影响小、布局结构散等瓶颈制约,大量的中小企业又往往实力有限,难以解决产业发展所面临的关键共性技术难题。建立一种聚集产业发展需求、集成各类创新资源、着力突破共性关键技术的创新联合体模式迫在眉睫。

2017年,按照整合提升一批、主动布局一批、超前谋划一批“三个一批”的建设思路,浙江省启动开展了产业创新服务综合体建设工作。这是贯彻落实习近平总书记关于科技创新系列重要论述精神,打造创新联合体的一次探索实践。

全省各地坚持政府引导、企业主体、市场主导的方向,科技、发改、经信、财政等部门协同推进,有效整合孤立、分散的公共服务资源,形成了服务产业发展的“大合唱”。浙江省政府制订出台了《浙江省产业创新服务综合体建设行动计划(2017-2020年)》《浙江省产业创新服务综合体建设导则》和《产业创新服务综合体建设财政专项激励资金竞争性分配方案(试行)》,给予综合体最高每年5000万元、连续三年财政资金支持。各市、县(市、区)普遍建立了产业创新服务综合体建设工作机制,纷纷出台配套政策。

在连日的走访中,记者发现,产业创新服务综合体内整合了政府、高校院所、科研机构、专业协会、行业龙头企业、高新技术企业、创新孵化企业等各种创新资源,并形成了有利于创新成果高效孵化的体制机制,打造了一个全产业链集聚、全要素整合、创新链协同发展的技术创新高地,攻克制约产业发展的核心关键技术,补强产业创新发展短板,提升产业价值链。同之前建立的生产力促进中心、区域创新服务中心、科技创新公共服务平台等相比,产业创新服务综合体创新资源更加集聚,服务功能更加全面,是对前者的迭代创新和再深化。

袜业是诸暨的传统产业,自2018年2月浙江省诸暨大唐袜业创新服务综合体列入省首批创建名单以来,市镇两级把综合体作为袜业产业提档升级的“心脏”和“发动机”来建设。2018年,大唐镇袜业产业不仅产值同比增长19%以上,高新技术产值也同比增长超过30%。传统产业的技术范越来越足,产业价值链越来越趋向高端。

记者在大唐袜业创新服务综合体内看到,创意设计、高层次人才服务、科技服务、金融服务、大数据服务、外经外贸服务、品牌与知识产权维护、产业研究、新零售服务等九大中心串珠成链,企业创新发展的各种需求,楼上楼下走一圈基本都能满足。

诸暨市科技局副局长赵旦丹告诉记者,大唐袜业创新服务综合体组建了全省首个纺织袜业研究院,与当地企业联合开展新装备、新材料、新工艺等科研攻关,涌现出了一大批本土智能高端装备及新材料,替代了国外产品。在综合体展厅,记者见到了当地企业浙江海润精工机械股份有限公司与研究院共同研发的国内首台“织翻缝检”智能一体袜机,据综合体工作人员楼银燕介绍,该设备编织的袜品质量达到了国际领先水平,机械制造成本不到国际同类产品的三分之一。综合体成立的世界袜艺设计中心,为企业提供视觉、形态、功能、参展等设计服务,2018年开发各类袜子新品2万余款,直接服务企业超千家,进一步奠定了大唐全球袜艺智造的中心地位。

除了成为传统产业转型升级的“加速器”,产业创新服务综合体还是中小企业创新创业的“助推器”。位于杭州市余杭区的浙江省服装产业创新服务综合体,形成了以产业互联网平台为核心,上下游企业、高校院所、中介机构等协同互动、共享共赢的产业生态体系。综合体建设依托单位杭州亿尚智能科技有限公司总经理狄彪表示,服装产业正在向小单化、订制式转变,促进产业链发生变革。而综合体以“共享”为理念,创造性地推动订单共享、设计共享、面料共享、设备共享、工厂共享、数据共享模式,为中小微服装企业提供全流程服务。

杭州合煦服饰有限公司于2018年1月成立并入驻服装产业创新服务综合体。总经理章旭说,通过综合体对整个产业链服务的整合,产品生产的各个环节都得到了提升。“这里共享的面辅料不断更新,我们不需要每天跑市场找面料,而且综合体的共享数字版房提高了打版效率与质量,帮助品牌快速开拓市场,同时也大大减少了库存的产生,提高了企业的盈利水平。”通过一年的品牌运营,企业当年销售额就达到3000万元。

湖州市科技局局长王志芳表示,产业创新服务综合体充分降低了中小微企业创新创业成本,“像德清地理信息产业创新服务综合体仅硬件和算力共享中心,每年就可为地理信息小镇园区企业创收5亿元以上,节约成本2亿元。”

据统计,65家省级产业创新服务综合体涉及传统产业38家、战略性新兴产业27家,全面覆盖一二三产。65家综合体所在产业的平均生产总值为180.85亿元。

各出奇招 可进可出

两年来,浙江省各地按照“立足产业、政府引导、补链强链、协同创新、打造生态、服务企业”的要求,立足实际,各显神通,在产业创新服务综合体建设方面进行了一系列的探索和实践,大致形成了政府主导推动、龙头企业带动、多元主体协同、公共平台提升、全创新链推进、关键环节突破、未来产业孵化等七种建设模式。这些“招式”相互贯通,又各显特色。

杭州生物医药产业创新服务综合体是全创新推进式建设模式的典型代表。该综合体聚焦全球生物医药资源和创新服务要素集聚,围绕生物制药、医疗器械、生命医学工程、医疗大数据等核心领域,重点推进人才链、创新链、生态链、服务链、金融链、产业链“六链”融合,打造“十要素”联动的产业创新创业生态系统。坚持政府引导、国有资本和社会资本多元参与,设立了总规模达50亿元的产业基金。浙江大学、中国药科大学等国内名校,斯坦福医学院等国际名校与综合体共建创新成果转化平台,企业研发投入年均超30亿元,累计获得药品临床批件78个,获批上市医疗器械436件。浙江大学药学院院长杨波认为,综合体是让科学发现和研究成果走出实验室落地生根、推动生物医药产业发展的有效平台。

台州市黄岩区是国内最大的模具生产基地,尤其是汽车模具生产最为集聚,全区共有模塑相关企业3000多家,年产值突破500多亿元。黄岩区政府对公共创新平台进行提升,以模塑创新要素相对集聚的台州市模塑工业设计基地、黄岩·中国模具博览城、黄岩智能模具小镇科创中心为载体,组合式建设模塑产业创新服务综合体。综合体集聚了研究开发、检验检测、工业设计等80多家各类创新平台,累计组织科技服务人员12030人次,深入1510家企业,提供各类创新服务6.5万次,解决技术难题2325个。企业创新能力不断增强,全区模塑行业国家重点扶持高新技术企业达64家,综合体本身已成为创新创业的孵化器。

除了能“有中生新”推进传统产业改造提升,产业创新服务综合体还可以“无中生有”培育战略性新兴产业。德清以地理信息小镇为依托建设地理信息产业创新服务综合体,引进设立中科卫星应用德清研究院、武汉大学技术转移中心浙江分中心、浙江大学德清GIS创新中心等新型研发机构,在全国率先创新构筑“地理信息+”产业生态,目前在县内汇聚了280余家地理信息企业,主营业务收入100亿元左右,实现了地信产业从零到一的突破。2018年11月,首届联合国世界地理信息大会在德清举行。王志芳告诉记者,德清正依托地理信息产业创新服务综合体,全力推进地理信息技术研发创新,目前正在争取联合国全球地理空间数据(知识)卓越中心落户,加快推动地信产业从数据获取等产业链前端向应用与服务等中后端拓展延伸。

产业创新服务综合体实行政府引导、市场化运作、动态管理的运行机制,并不是进入了综合体就一劳永逸。赵旦丹介绍说,综合体运营机构会对入驻机构及企业定期开展绩效考核,大唐镇镇政府根据业绩进行审核把关,目前已累计发放奖励金200多万元,下阶段还将对综合体内几大中心进行优化升级。黄岩区经科局副局长方金春告诉记者,对不能提供有效技术开发、成果转化等服务功能的机构予以整合,撤出综合体,现已以优进劣汰的方式整合创新服务机构5家。

产业是实体经济基础,创新发展是唯一出路。浙江省建设产业创新服务综合体,打破了创新资源分割状态,既有效增强了产业公共服务能力,又提升了科技创新服务功能,为企业开展以科技创新为核心的全面创新提供了精准服务。通过建设产业创新服务综合体,形成了产学研用协同创新的“联合体”,大幅提升了创新绩效。据统计,65家省级综合体所在产业累计引进共建大院名校454家,集聚高层次人才团队2296个,开展产学研合作的企业达到6329家。2017年以来,65家省级综合体累计服务企业41.4万家次,解决技术难题1.6万个,达成技术交易项目6811项。

本报记者 江英华