不负初心 抗心希古

戴家妙书法作品集序 祝遂之 中国美术学院教授、博导

|

|

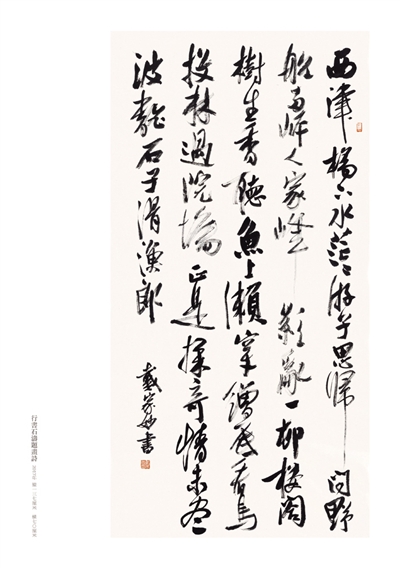

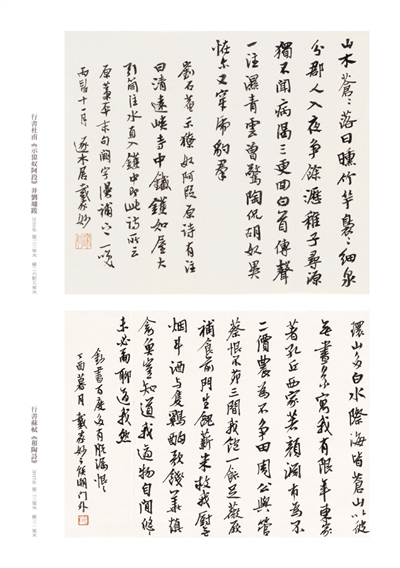

| 行书石涛题书诗 137cm×70cm |

|

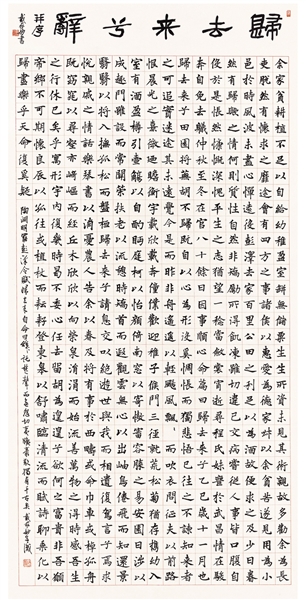

| 楷书《归去来兮辞》 230cm×118cm |

|

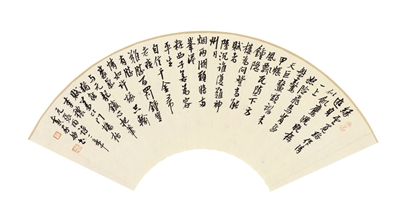

| 行书横幅《苏轼次韻米黻二王书跋尾》 46.5cm×147cm |

|

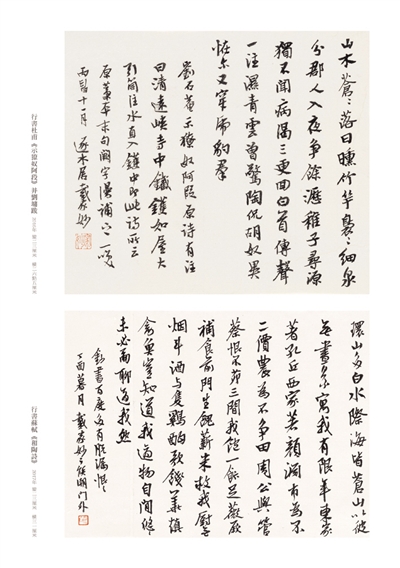

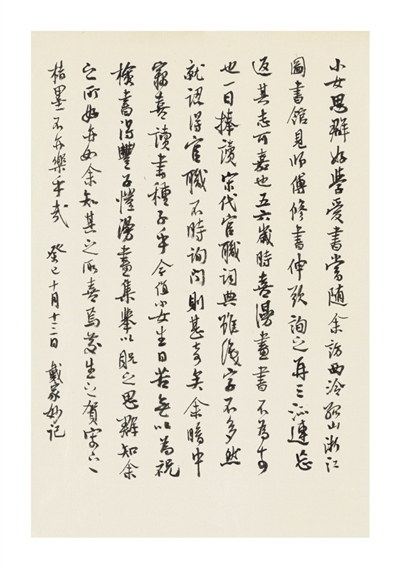

| 行书张雨诗二章 18.6cm×54.9cm |

|

| 行书杜甫《示獠奴阿段》并刘墉跋 23cm×26.5cm |

|

| 行书苏轼《阿陶诗》 23cm×31cm |

|

| 行书日记一则 23cm×12cm |

家妙弟是位感情淳朴的人。每次谈话提起家乡与亲友时,真挚而充满情感。这次展览是他求学三十年后向家乡的一次汇报,所以,他很投入,很用心,很用情……家妙弟言,父母含辛茹苦将其养大,如今自己已年过不惑,父亲已归道山,家留老母,想以自己的学业成绩给她一个回报。《春秋左氏传》中有“小人有母”之典故,尽孝悌焉。家妙弟用展览的方式来报答养育之恩,也是一种尽孝,我非常赞成。于是,便有了这次书展。

孤山西泠印社有一吴昌硕先生撰写的长联,其中有两句:“读书坐风雨晦月”“一耕夫来自田间”,移来概况家妙弟的早岁经历颇为合调。他出生在永嘉山水间,带着一身淳朴,从乡间走到了高等学府的教授,学艺声誉日隆,这是他自小至长敏而好学、从善如流的结果。在调入美院随我读研究生之前,他很有幸地受到林剑丹、金鉴才、张如元、张索等先生的指导,从一开始就受到很好的传统教育,基础扎实。

中国书艺,源远流长。时代更变,名家辈出,各领风骚。回顾历史,各时期代表书家的成就,都离不开长期酝酿的积累,成熟是需要时间的,所谓“人书俱老”。现今社会受利名环境的影响,催生成才快熟化,或将书法技术化,恰恰背离了这门艺术所具有的独特成长特性。就具体而言,书法中的用笔结构确实含有一套技艺体系,但绝非科学般的技术概念,而是蕴涵着人文思想与历史积淀。书家的审美观念通过笔墨技法在纸上再现,且每一书家的结体笔墨无不体现其心象,书为心画也。我时有感叹,书法是很奇特的艺术。书写者的善恶美丑,都能直接在字迹中反映出来,无处遁形。所以,书法是形而上的,它是以学养、品格为本,与文史哲等学问互为表里,需要实实在在的修为,急不得,强求不来,更要不得半点花拳绣腿的。每位书家在努力寻找自己的风格面目过程中,一样需要人生的修炼、学识的涵养,甚至是山水草木的寄情,都有可能助推境界的升华。如果简单地将西方美学概念搬进来,嫁接上去,其结果则更加糟糕。同时,亦损害了传统的根脉。

从历史发展的观点来看,书法史是在重复的书写中,不断产生推陈出新的作品。而追求一流的目标,就是要经得起历史的淘汰而颠扑不破,历久而弥新。历代“以古为新”的成功实践者,不胜枚举。家妙弟志存高远,对这一问题思考清晰,立场坚定,殊为难得。我要求他做一位对历史有责任感、对事业负责的书家、学者,不能以自娱自乐的方式来消解书法,而他也是如此践行的。他始终坚持将学问研究与书法实践紧密相连,不为时风而动摇。他的硕士论文《赵之谦温州、福州、黄岩史迹考》、博士论文《<寐叟题跋>研究》,都以书法史学为方向,史料翔实,论证有力,是很优秀的论文。其博士论文在开题研究时,我们曾围绕着“书法高峰的形成与学养的关系”而着重讨论,主要目的是通过对书法史上巨匠的研究,探究其成功的经验在当下的重要性。也就是在追问真正意义上的书法创新从何而来?是站在传统的土壤中生根,还是持舶来主义,任其自由变种?最终我们选定晚清大儒沈曾植作为研究对象,因为沈氏的学问不可谓不广博,其书艺之变不可谓不惊世,对民国以来书风影响不可谓不深远,而他的一生具有典型性,很值得研究。家妙弟肯下功夫,通过大量浩繁的史料进行辨析,在前辈如钱仲联、王蘧常、龙榆生等大家的研究基础上做了大量的补订,提出了许多有价值的新观点。他很明白学术的严谨性与无限性,从不满足。论文虽已结集付梓,但仍在不断进行修正补充。这种学风,我很欣赏。2015年,由他整理点校的《赵之谦集》获得全国优秀古籍图书奖一等奖,赢得学界的广泛称赞。

回想起2009年,书法系增设全国首个书法学与教育专业之后,他担任首届本科班班主任,在优化课程,巩固本科教学质量等方面,完成得很出色。正因为有上述学养与德行的基础,他能在纷杂的问题面前,辨根枝,明是非。家妙弟爱读书,坐得住,孜孜矻矻致力于书学书艺。近年来,他的思考越发成熟,书艺也日见圆融。在坚持“以学养书”“抗心希古”的书学方向上,让我看到了希望。

展览在即,家妙弟将作品集稿本见示,得快先睹,十分高兴。“穷源竟流”“抗心希古”“修辞立诚”三章作品丰富多彩,有厚度,有格调,写出了他自己现阶段想要追求的境界。

第一章的临摹作品细腻扎实,能入古人之精微处,看得出他长期以来对历代名作进行了很好的研究与解读,下了苦功。第二章的大多数作品都是他这几年的力作,书风淳朴雅正,处处能看到来历,古意中透出他自己独有的灵性。笔墨精熟之外,以书卷气发之,不落尘俗,尤其巨制篆隶条屏,足以震人心魄。他取法广博,五体兼擅,允称嘉手。他在随我习书之前,行草较为熟练。调入美院后,坚决从篆隶楷书中讨生活,打基础,取法更上,碑帖结合,笔力大进,能处其厚而避软弱。第三章的内容更是生动,主要是他的日常书写,或题跋,或撰述,或钞录,或书札,皆见其治学之痕。在作品中,很能见到真性情,或许这是他与别人的不同之处。在自媒体流行的时代,能坚持这样的“日知录”,真可谓是“修辞立其诚,所以居业也”。

家妙弟俱德俱学俱艺,三者之合,前程不可限量。书学之后劲,望之斯人。

是为序。

丁酉七月既望于古铁如意馆南窗

作者简介

戴家妙,1970年9月生于永嘉。号正斋,别署水湘居、二奴山房。现为中国美术学院书法系副教授、硕士生导师、书法理论教研室主任,中国古代书画传习研究所副所长,浙江省书法家协会副主席、学术委员会主任,西泠印社社员,杭州金石全形拓非遗保护发展中心副主任。

著有《二奴山房印存》《〈寐叟题跋〉研究》《中国书法文化大观·宋元书家部分》《篆刻学·篆刻批评原理》《篆刻经典技法解析·邓石如卷》等。编著有《海派代表书家系列作品集·沈曾植卷》《沙孟海全集·篆刻卷》《中国篆刻聚珍丛书》《中国法书精萃丛书》《历代善本碑刻丛书》等。点校整理《赵之谦集》(国家古籍整理资助项目)《书画书录解题》等,其中《赵之谦集》获得2015年度全国优秀古籍图书奖一等奖。