古老瑰宝“九连环”谁愿继续玩下去

发源于春秋战国时期,巧含拓扑学原理,被西方认为是人类发明的最奥妙的玩具。一辈子都在把玩这个益智器具的龙游耄耋老人方源富有个心愿——

|

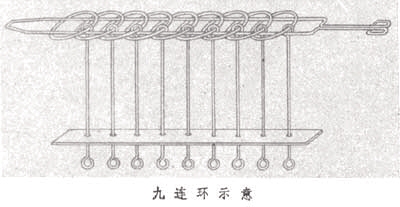

| 古老九连环示意图 |

|

| 方源富在巧解“九连环”引起孩童的极大兴趣。 |

|

| 方源富在认真解“九连环”。 |

近日,在龙游县湖镇镇的方源富居宅内,身板健朗的老人对笔者笑说:“本人毕竟年岁老朽啦,希望有年青人能潜心学习个中奥妙解法,以免这个在我国流传数千年的‘九连环’解法失传……”

在中午暖阳下,在方源富的宅居院落里,从他的娓娓细叙中,笔者记录了“九连环”的故事片断。

相传,“九连环”起源于春秋战国时期,其雏形主要是由一把剑形的框套架和九个相同的圆环组成,每个圆环上连有一个直杆(活动柄),而这个直杆则在后面一个圆环内穿过,九个直杆的另一端用一块木板(薄铁板)或圆环相对固定。游戏者的目的,是要把环环相扣、首尾相接的九个金属圆环按照相当繁琐的巧妙程序反复操作,逐一地将环从剑形框中脱下来,形成环和框分离的状态,或合而为一。在流传过程中,其外形无甚改变,只因囿于古时制作合适材料难寻,多取材于骨、玉、金等贵重器物,民间难觅,一度成为上流人士之藏宝。至明代得到普及,到了清朝期间,上至皇族、权贵士大夫,下至民间妇孺童叟都喜欢把玩这一样式精巧的小玩艺,一时成为朝野风靡宝物。

据明代杨慎著的《丹铅总录》一书中记载:“九环之神器,以玉石为材料制成互贯的圆环,两环互相贯为一,得其关捩(音:lie,扭转之意),解之为二,又合而为一”。后来,民间制作者以铜或铁代替玉石,故而能够成为寻常百姓的喜欢之物。在古著《正音撮要》“九连环:九个铜环,可以解闷”所表述的就是“九连环”受街坊大众喜欢之意。直至清代,经典名著《红楼梦》第七回中也有“九连环”的记载:“谁知此时黛玉不在自己房中,却在宝玉房中大家解九连环顽”。

出生于1925年的方源富,从小就爱动手动脑。12岁那年正逢兵荒马乱。少年的他在逃亡日子里,在龙游县一带遇上一位须发皆白的带中原口音的逃难老僧,他送了这只当时就已被把玩磨挲得发亮的“九连环”给少年的方源富,并手把手地指点他进行操练数日。当时,类似“闯关夺寨”的解环过程让方源富着迷不已,环不离手,揣怀入睡。

多年来,这只“九连环”不仅陪伴方源富度过了漫长的岁月,也开启了他少年时光的智慧之门。

一直以来,方源富有心寻访能巧解“九连环”的高手,但是至今无人能上手。在上世纪60年代末,他在乡间遇上一位从省城杭州下放到龙游县湖镇农村的老教授。经请教后,虽然老教授也不懂得如何脱解,但是帮方源富拓展了一些有关“九连环”的见识:“九连环”是一种益智器具,它可以分为巧环、套环、绳环三种,这其中包含不少数学原理,国外有数学家专门研究过中国的“九连环”,论证了解开它的最少步数是256步的发现。数学中有一分支叫做拓扑学,是研究几何图形在连续变化中保持不变特性的学科,它只考虑位置关系,而不考虑之间的大小、距离,“九连环”其实就是在运用拓扑学。这一古代中国的发明,被西方认为是人类发明的最奥妙的玩具,其奥妙在于开解方法的巧妙和复杂,引人之处在于游戏过程中环环相扣的连续性。时至今日,“九连环”这一古老瑰宝,在民间已是极为罕见。

方钧良 陈安龙 方彤双