太空阳光发电 有望科幻成真

|

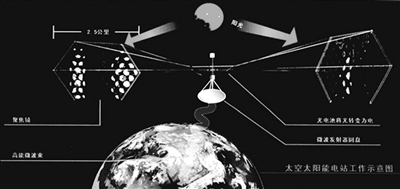

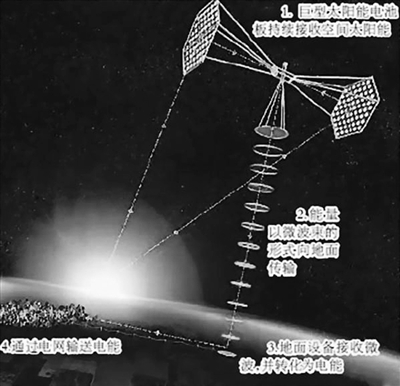

| 空间太阳能电站工作设想/资料图 |

|

|

|

|

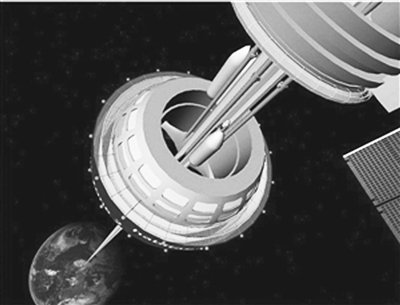

| 通往月球的电梯示意图。 |

□柯普文

导 读

空间太阳能电站是指在太空中将太阳能转化为电能,通过无线能量传输方式传输到地面,或是直接将太阳光反射到地面、在地面进行发电的系统。除中国外,目前还有美国、俄罗斯、日本等国在开展研究。

我国空间太阳能电站处于试验阶段

据中国航天科技集团五院载人飞船系统总设计师张柏楠在今年“两会”接受媒体采访时披露,航天五院“钱学森空间技术实验室”团队已开展太阳能电站具体研究工作,目前正处于研究试验阶段。

“该系统最大的特点是绿色环保。”张柏楠说:“在太空中收集太阳能,对地球环境的影响很小,而且完全不依赖地球资源。”

空间电站的发电效率远高于地面太阳能。太空里可以连续接收太阳能,不受季节、昼夜变化等影响,接收的能量密度高,是地面平均光照功率的7~12倍,同时可以稳定地将能量传输到地面,基本不受大气影响。

目前,世界各国已设计出几十种概念方案,五院团队提出的“多旋转关节空间太阳能电站”方案,获得了2015年世界太阳能卫星设计竞赛第一名。

张柏楠认为,空间电站在技术原理上已没有太大问题。太阳能帆板已在卫星上广泛应用,而且近年来,太阳能电池发电效率、微波转化效率等技术取得了很大进步,为该系统的研发奠定了良好基础。但要达到工业应用标准,对发电量要求将很高,至少是兆瓦、G瓦量级,太阳能电池板可能要用平方公里来计算。

“有专家建议先建一台兆瓦级规模的试验系统,发射到太空开展实验。”张伯楠透露。

美好的愿景

1968年美国科学家彼得·格拉赛(Peter Glaser)首先提出了建造空间太阳能电站的构想,其基本思路是:将无比巨大的太阳能电池阵放置在地球轨道上,组成太阳能发电站,将取之不尽、用之不竭的太阳能转化成数千兆瓦级的电能,然后将电能转化成微波能,并利用微波或无线技术传输到地球。

能量转换装置将电能转换成微波或激光等形式(激光也可以直接通过太阳能转化),并利用天线向地面发送能束。有资料称,从理论上说,在阳光充足的地球静止轨道上,每平方米太阳能能产生1336瓦热量,如果在地球静止轨道上部署一条宽度为1000米的太阳能电池阵环带,假定其转换效率为100%,那么,它在一年中接收到的太阳辐射通量差不多等于目前地球上已知可开采石油储量所包含的能量总和。

地面接收系统接收空间太阳能电站发射来的能束,再通过转换装置将其转换成为电能。整个过程经历了太阳能-电能-微波(激光)-电能的能量转变过程。空间太阳能电站的建造和运行过程还需要包括大型的运载系统、空间运输系统以及复杂的后勤保障系统。

我国空间太阳能电站发展

“四步走”设想

第一阶段:2011~2020年

充分分析空间太阳能电站的应用需求,开展空间太阳能电站系统方案详细设计和关键技术研究,进行关键技术验证。

重点验证无线能量传输技术、高效大功率太阳能发电技术、大型结构的展开组装技术和高压供配电系统,主要有地面大功率无线能量传输试验、地面大型结构展开及装配技术试验、地面对平流层飞艇无线能量传输试验、依托空间站的大型结构展开及装配技术试验等。

第二阶段:2021~2025年

利用我国的空间站平台,在航天员参与下,进行我国第一个低轨道空间太阳能电站系统研制,在2025年开展系统验证。重点验证大型结构的空间展开及装配、大型空间聚光系统及其控制、大功率电源管理系统、大型结构的姿态控制技术、无线能量传输技术(激光、微波)、空间太阳能电站的运行维护管理等。

第三阶段:2026~2040年

在低轨关键技术验证的基础上,进一步研究经济上和技术上更为可行的空间太阳能电站系统方案和关键技术,突破轨道间大功率电推进技术,研制地球同步轨道验证系统,大约在2030年左右发射,进行空间-地面、空间-空间无线能量传输,开展系统验证,为商业系统的研制提供重要的运行参数。系统运行寿命10年。初步考虑该系统在低轨进行自主空间组装,并利用空间站和航天员进行部分组装工作,同时解决空间装配中出现的问题,组装测试完毕后,整体运送到地球同步轨道。

第四阶段:2036~2050年

结合验证系统的运行状况,结合技术发展,研制我国第一个商业化空间太阳能电站系统,实现空间太阳能电站商业运行,运行寿命30年以上。

空间太阳能电站面临的巨大挑战

不过,当前建设空间太阳能电站首先是技术难题,对于现有的航天器技术提出了很大挑战:规模大,质量达到万吨以上,比目前的卫星高出4个数量级,需要采用新材料和新型运载技术;面积达到数平方公里以上,比目前的卫星高出6个数量级,需要采用特殊的结构、空间组装和姿态控制技术;功率大,发电功率为吉瓦,比目前的卫星高出6个数量级,需要特别的电源管理和热控技术;寿命长,至少达到30年以上,比目前的卫星高出一倍以上,需要新材料和在轨维护技术;效率高,需要先进的空间太阳能转化技术和微波转化传输技术。

其次是成本问题。有专家估算,建设一个天基太阳能发电站需要耗资3000~10000亿美元。因此,成本问题可能是制约空间太阳能电站发展的主要因素。在新概念、新技术和大规模商业化之前,收入难以补偿整个系统的建造和运行成本。

再次是环境影响。虽然空间太阳能电站功率很大,但由于微波能量传输距离远(36000公里),根据微波能量传输特性,实际接收天线的能量密度比较低。

最后是运行问题。空间太阳能电站运行中还有许多问题,其中包括需采取相应措施对波束进行安全控制问题、对于飞行器的影响、空间碎片可能对空间太阳能电站造成局部损害、易攻击性、可能成为空间垃圾等。此外,还有轨道和频率、产能、发射能力等问题。

域外方案

美国:1979 SPS基准系统。这是第一个比较完整的空间太阳能电站的系统设计方案,由美国在1979年完成,以全美国一半的发电量为目标进行设计。其设计方案为在地球静止轨道上布置60个发电能力各为5吉瓦的发电卫星。

集成对称聚光系统:美国航天局(NASA)在20世纪90年代末的SERT研究计划中提出方案。采用了位于桅杆两边的大型蚌壳状聚光器将太阳能反射到两个位于中央的光伏阵列。聚光器面向太阳,桅杆、电池阵、发射阵作为一体,旋转对地。聚光器与桅杆间相互旋转以应对每天的轨道变化和季节变化。

日本:分布式绳系卫星系统。为减少单个模块的复杂性和重量,日本科学家提出了分布式绳系卫星的概念。其基本单元由尺寸为100米×95米的单元板和卫星平台组成,单元板和卫星平台间采用四根2~10千米的绳系悬挂在一起。单元板是由太阳能电池、微波转换装置和发射天线组成的夹层结构板,共包含3800个模块。每个单元板的总重约为42.5吨,微波能量传输功率为2.1兆瓦。由25块单元板组成子板,25块子板组成整个系统。该设计方案的模块化设计思想非常清晰,有利于系统的组装、维护。但系统的质量仍显巨大,特别是利用效率较低。

欧洲:太阳帆塔。欧洲在1998年“空间及探索利用的系统概念、结构和技术研究”计划中提出了欧洲太阳帆塔的概念。该方案基于美国提出的太阳塔概念,并采用许多新技术。其中最主要的是采用了可展开的轻型结构——太阳帆。其可以大大降低系统的总重量、减小系统的装配难度。其中每一块太阳帆电池阵为一个模块,尺寸为150米×150米,发射入轨后自动展开,在低地轨道进行系统组装,再通过电推力器转移至地球同步轨道。由于该方案采用梯度稳定方式实现发射天线对地球定向,所以太阳帆板无法实现持续对日定向。

延伸阅读

据碳设计公司创始人布拉得雷·爱德华兹预测,太空电梯有望在2100年前出现。

设想一下,有一天你走进电梯,按下上升按钮就到了外太空,是不是很酷?这就是太空电梯,它将使向游客开放宇宙的梦想成为现实。

目前,将一个重约2.2千克的东西发射到近地轨道就需耗资约5.3万元人民币,但是太空电梯却可以大大降低成本,让普通人可以在太空中旅行。

太空电梯的载人舱能够在数千万米长的电缆上移动,而电缆则靠地球转动产生的离心力来固定。碳纳米管的出现又朝这一梦想的实现前进了一步。爱德华兹已证明利用纳米技术可以做出能够支撑太空电梯的超强力电缆。

他表示:“建造一个200吨的电梯是个合理的设想而且具有商业价值。一个200吨的太空电梯的大小相当于一架大型的商务飞机。太空电梯的大小完全取决于我们的意愿,不受任何物理层面的限制。”

另据中国科技网稍早前的报道,依据当前太空电梯建造速度,未来几年“电动力学残骸消除器”将清除低地球轨道的太空残骸,月球电梯可在同一时期建造。预计2025年将成功建造月球电梯,铺设一条月球科学研究和商业开发的新路径。

想象一下一条长度比宽度要长1000万倍的缎带,如果它的长度只有1米,那么宽度就是10纳米,只比DNA双螺旋厚几倍。将长度延长到一个足球场那么长,它的宽度仍旧只有一微米,比一个血红细胞还要小。那么,你愿意将你的生命悬之“一线”么?如果它从地球表面延伸到地球静止轨道(高空2万2236英里)10万公里呢?

这个想法听起来实在有些疯狂,但在国际宇航科学院研究人员的研究报告中,一条缎带将可以一次承载20吨重的货物,它将完全改变人类与宇宙的联系。这就是太空电梯。

报告的核心论点是,我们应该尽快建设一台太空电梯。一台太空电梯能够将每公斤的承载成本从20000美元减少到500美元。

如果太空电梯能够实现,那么是否在月球或者火星上建设基地就显得不那么重要了。一台电梯足以为人类省下一大笔天文数字的费用。太空电梯与科学家、电信工业、军事单位息息相关,而月球和小行星矿藏开采也可以提上议事日程。当然,这也将需要一笔昂贵的花销,可能是人类历史上费用最大的投资,但试想一台太空电梯能够为谷歌、美国国防部高级研究计划局、埃克森石油公司等带来高额利润,那么募资根本就不是问题。

太空电梯在建设过程中目前最重要的是“拴绳固定”。材料科学需要为太空电梯研制一种坚韧、可延展、密度高的材料。国际宇航科学院的研究人员想到了采用碳纳米管和类似的技术,并预计在2025年用试点项目完成1000公里(621英里)海拔高度的货物运输。

研究认为,将会在那之后10年,即2035年完成10万公里的太空电梯项目。

如何建造这个太空电梯?国际宇航科学院提出的理念简单的不能再简单:海面平台(或巨大的船)连接地球这一端,而另一端缚有平衡物(又称顶点锚)。 初期阶段的太空电梯抛锚目标是退役的卫星或者是太空垃圾等。

报告中的电梯攀爬机器(可以称作是电梯汽车)是金属骨架,系有碳纳米管网。每个汽车都将使用二级动力结构上升,可能最开始使用集中的激光使汽车起飞,之后在40公里的高空上,汽车自带的太阳能矩阵就能够为汽车的继续攀行提供能量。

只从规模上看,一台太空电梯将跨越众多能够引起冲突的合法区域,从公海到领空,再到国际领空,最后是外太空。这无疑将是一个无国界的大工程。

另据国外媒体报道,目前,美国太空电梯公司提出一项太空电梯战略框架,旨在建造一个月球太空电梯基础设施,该项目涉及到商业、现成技术,以及一个简单的重物起重发射系统。

月球电梯是使用一个能够运输货物的带状结构系绳缆构成的攀升装置,同时系绳缆与起落锚站连接,确保在地球和月球之间往返运输之间的安全性。

月球电梯在月球表面尽可能实现软着陆,研究小组设想从地面发射一枚火箭至“拉格朗日点微重力实验室”,在那里将货物转移至太空电梯,并运输至月球表面。电梯将在月球表面软着陆物资和宇航员,预计在操作初期,每年可运送30名宇航员抵达月球表面。

然而,这一计划存在着诸多难题和挑战,其中包括:制造符合要求的大量高强度碳纳米碳复合材料,10万公里长系绳缆结构的动力学系统,低地球轨道太空碎片可能摧毁太空电梯绳缆等。边德

关于太空电梯

科普贴

关于无线输电技术

从超高压输电技术到高温超导体材料的研发,人类在提高输电效率和改进电线材料方面做出了不懈的努力,也取得了长足的进步。不过,近年来开始有越来越多的科研工作者和相关产业界人士尝试反其道而行之,希望能够通过无线的方式来实现电能的传输,从而从根本上摆脱对于电线的依赖。前不久,日本科研人员在这一方面就取得了巨大的突破性进展。

2015年2月,在日本神户港,三菱重工业公司在其下属的神户造船所内,开创性地使用一块高13米、宽8米的平板型无线送电设备取代此前一直占据主流地位的抛物面型(俗称为“圆锅型”)无线送电设备,成功地将10千瓦的电力转换为电波后,发送至距离500米外的无线受电装置,点亮了与无线受电装置相连接的蓝色LED灯泡。今年3月,日本宇宙航空研究开发机构(JAXA)也运用其他方式,成功地通过电波以无线传输的方式,将1.8千瓦的电力传输至距离55米外的接收装置。这一系列试验的成功标志着,地面上的无线输电技术已经越来越接近实用化阶段。

那么,无线输电技术的实用化究竟将为人们的生产生活带来哪些便利呢?日本《产经新闻》列出了几个小例子,也许有助于加深人们对于这一技术的理解。

众所周知,在全世界所有用于架设高压电线的高大铁塔顶端,都加装有一个永远闪烁着红色光芒的航空障碍灯,用来为飞机等航空器提供飞行障碍警示。但很多人不知道的是,由于这些航空障碍灯本身并不能直接使用高压电线所输送的高压电,而必须在电塔上为其另外单独架设一条低压电线以提供电力。多数情况下,这条低压电线的长度在500~1000米,所提供的电力约为10千瓦。而这与神户港试验所达到的输电距离和能力几乎一致。因此,目前比较乐观的估计是,在未来5年之内,无线输电技术就能够取代上述低压电线的架设。

过去,当电塔和高压电线被地震、霜冻、暴雪等自然灾害破坏后,由于抢修电塔和重新架设高压电线的工程既费力又费时,因此如何尽快恢复断电地区的电力供应往往成为抢险救灾过程中的一大难题。而在未来,随着无线输电技术的输电能力的进一步提高,人们完全可以使用直升机将无线送电设备和受电设备吊装至断电地区,从而通过无线输电的方式来实现紧急供电。

此外,当前被视为主要新型能源技术之一的海上风力发电,在未来也完全有可能直接以无线输电的方式,将远离海岸线的海上风力发电机组所产生的电力传输至陆地,而无须铺设海底电缆,从而大幅削减建设和维护的经济成本。

对于普通人而言,无线输电技术的应用前景也十分广泛。随着老龄化的加剧,已经开始有越来越多腿脚不灵便的老年人依靠电动车、电动轮椅等设备来实现移动、出行和生活自理。但是,在固定插座上插拔电源线来对电动车等设备进行充电的传统方式,对于大量行动不便的老年人而言,无疑是一件既困难又麻烦的事情。在未来,无线输电技术的成熟会使得这一切变得十分轻松。老年人只要驾驶装有无线受电装置的电动车进入到无线送电装置附近的一定空间距离之内,充电的过程将自动被完成。

实际上,除了上述具体的应用实例之外,无线输电技术更为重要的意义在于,其有可能在无限广阔的宇宙空间为全人类开辟出一条全新的能源获取通道。

对于大多数人来说,太阳能发电技术也许并不新鲜。从家用的太阳能热水器到荒漠中巨大的太阳能电池板阵列,都是人类通过到达地球表面的太阳光来获取电能的具体方式。但是,任何铺设于地球表面的太阳能发电设施都至少面临着两大无法克服的难题:一是地球自转形成的日夜交替,二是大气环流造成的霜雾雨雪。

为此,有科研人员提出,能否向距离太阳最近的地球赤道上空的静止轨道上发射一种专门的太阳能发电卫星,并为其安装上正反两面均能发电的巨大太阳能电池板。如此一来,由于不再受困于上述两大难题,太阳能发电卫星的发电效率将高出地面太阳能发电设备10倍以上。这也就是所谓的“宇宙太阳能发电”构想。

据测算,按照目前人类所生产的太阳能电池板的能量转换效率,如果能够在距地球赤道约36000公里上空的静止轨道上,发射一颗配有边长为2.5千米的正方形太阳能电池板的发电卫星,其发电量可达到100万千瓦级,足以与一座核能发电机组相媲美。

然而随之而来的问题是,要从遥远的太空中将如此巨大的电能传输回地球表面供人类使用,显然不可能再采取架设电线的传统输电方式。因此,无线输电技术能否取得重大突破,就成了“宇宙太阳能发电”这一宏大构想能否转化为现实的关键之所在。

目前,随着无线输电技术的相关试验不断取得成功,以经济产业省为核心的日本相关研究开发机构已经预测,到21世纪40年代,“宇宙太阳能发电”将得以实用化。届时,宇宙空间中取之不尽,用之不竭的太阳能将被太阳能发电卫星转化为巨大的电能,并运用无线输电技术源源不断地传输至地球表面。这对于人类逐步摆脱化石能源及其所造成污染问题,无疑将起到不可估量的推动作用。

来源:科普中国